“海归梦”融入“中国梦”——中国最大留学人才“归国潮”启示录

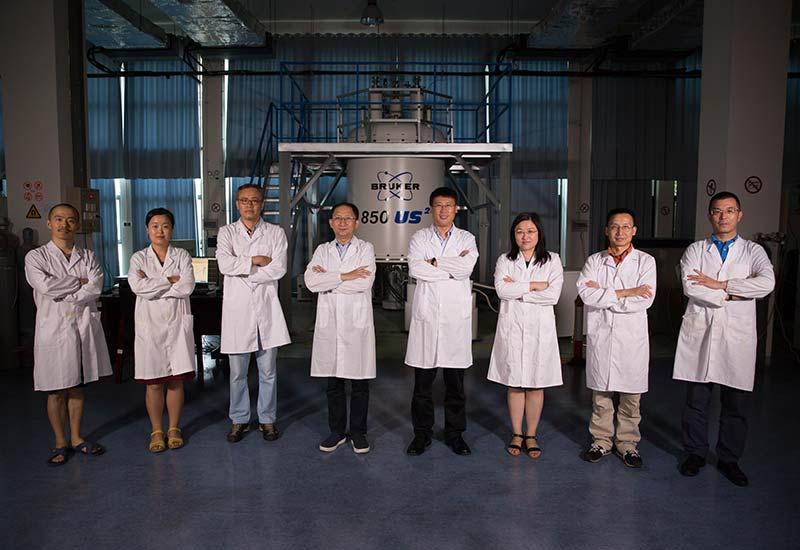

来源:广州日报 哈佛“八博士”共聚合肥科学岛建起世界上最先进的强磁场实验装置的故事,是近年来“归国圈里”的美谈。新华社发 这是一个民族史上罕见的人才回流潮:党的十八大以来,我国正形成最大规模留学人才“归国潮”。截至2016年底,中国留学回国人员总数达到265.11万人。仅2016年就有43.25万留学人员回国,较2012年增长15.96万人,增幅达58.48%。 这是一个国家崛起于世界舞台的“磁场效应”:中国特色社会主义事业蓬勃发展的新局面和不断增长的国际影响力,对海外人才形成了强大的吸附力。 “你想回中国?” “对,这个机会很有吸引力。” “你这个方向系里缺人,终身教职何其宝贵,有人梦寐以求却没有拿到。” “谢谢您的好意。我去意已定。” 美国东部时间2017年1月26日,已获弗吉尼亚理工大学终身教职的副教授邓巍巍向系主任请辞回国。 4月27日下午。在美国讲台上完最后一堂课后,邓巍巍拍拍手上的粉笔灰,与学生作别。此时,他在美国居住15年,任教已整整7年。 2016年9月15日,中国“天宫二号”成功发射。曾经的大学同学坐在发射指挥大厅里参与发射,而身在美国的邓巍巍只能靠刷朋友圈,来了解发射的情况。 那是一种游离于家门外的感觉,这感觉撞击着他的心,也让他找到了那个终极问题的答案。 飞速发展的祖国,有着强大的磁力,吸引着他踏上归国的路。 “梁园虽好,非久恋之乡!”早于邓巍巍5年回国的袁军华喜欢用钱学森的这句话诠释他的离开。 “我怕再不回来就晚了!我不想当祖国发展的看客!” 2012年,袁军华受召于“千人计划”青年项目,结束哈佛大学的博士后工作,回到位于合肥的中国科学技术大学。两年后,他的夫人,同样就读于加州理工学院的张榕京回国。 …… 归去来兮,许多人遵从的是内心的呼唤。 “希望广大海外学子秉持崇高理想,在中国人民实现中国梦的伟大奋斗中实现自身价值,努力书写无愧于时代的华彩篇章。” 2014年初,一封习近平总书记给全体留德学子的回信从中南海传遍全球:“走,回中国!”一时间,归国成潮。 助力祖国“强起来” 150年前,容闳、詹天佑、茅以升等中国早期留学生,成为推动中国近代化的先驱; 60多年前,钱学森、钱伟长、钱三强、邓稼先等留学归来,成为建设新中国的栋梁……时至今日,新时代的“海归”将带给我们怎样的世界? 据不完全统计,我国70%以上的教育部直属高校校长、80%以上的两院院士,都有海外学习或工作经历。“千人计划”分13批引进7000余人,绝大多数来自美欧等科教发达国家知名高校、科研机构和跨国企业,包括6名诺贝尔奖得主、80余名美欧等发达国家科学院、工程院等院士。 清华大学生命科学学院在施一公等海外回国人才带领下,自2009年以来,已在《自然》《科学》等世界顶级期刊上发文70多篇,国际影响力迅速提升。 8年前的一天,潘建伟在北京国家博物馆参观完“复兴之路”主题展后,给大洋彼岸的学生们分别发去短信:“希望努力学习,早日归来,为民族复兴作出贡献!” 记者在采访中了解到,潘建伟分赴海外学习的弟子,以极高的“归巢率”陆续回国。正是这样一支队伍的归巢,使得中国近年来量子科研异军突起,连续在量子理论、量子通信、量子计算等研究领域涌现世界级成果。 海外留学人员回国后创建了大批高新技术企业,促进形成创业文化,为中国经济带来新的活力。 如李彦宏创立百度公司等,国家“千人计划”专家创办的企业已有73家挂牌上市。“千人计划”专家、浙江贝达药业公司董事长丁列明,成功研发出世界第三个、中国第一个小分子靶向抗癌药“凯美纳”…… 至诚相待招天下英才 中国留学人才的加速回流形成态势成为“现象级”:1978年,归国人员仅以数百人计;2009年回国人员数量首次突破10万人,2012年27万人,2016年突破40万人…… 2009年,中国航空发动机集团的燕绍九博士正在美国怀俄明大学做访问学者。“只有身临其境才真切体会到,对美国而言,肇始于华尔街的那场金融危机比当年的14级飓风‘比尔’更恐怖。” 此时的中国,一个倾全国之力的引才聚才计划正在酝酿。2008年12月,中共中央办公厅转发《中央人才工作协调小组关于实施海外高层次人才引进计划的意见》,主要是围绕国家发展战略目标,引进海外高层次人才。 在中央人才工作协调小组指导下,中央组织部会同人力资源和社会保障部、教育部、科技部、国务院国资委等部门组成海外高层次人才引进工作小组。各地各部门建立引才工作小组或办事机构。 继中央启动国家“千人计划”后,各省区市、高校、大型企业及社会组织的“海外引才计划”全速推进。北京的“海聚工程”、江苏的“双创计划”、陕西的“百人计划”、广东的“珠江人才计划”、深圳的“孔雀计划”……多地把引才办事处设在了国外,有的甚至把引才联络办公室开设到了硅谷。 10天,辗转3国5个城市、参加24场公务活动和人才座谈会;拜访3名诺奖级、院士级战略科学家以及10余个海外产业领军人才团队……这是累倒在工作岗位上的武汉市委组织部长杨汉军生前的“招才”时间表。“引进一名高端人才,就能集聚一个创新团队,甚至带动一个创新产业。”这是杨汉军生前心中的急迫…… “我的梦”融入“中国梦” 2017年9月12日,G81次,一趟开往中原的“人才列车”,满载着海归学子。这一天,欧美同学会在郑州召开年会,海归大军吹响集结号。 104年前,顾维钧等人发起欧美同学会,希冀用国外先进的科学文化和进步理念,为国家强盛贡献力量。可在积贫积弱的年代,多少人报国无门,抱憾终身。 今天,欧美同学会的命运发生了惊人的逆转。归国对于留学生们而言,不再是“毅然决然”的抉择,而是拥抱希望的“欣欣然”。 “从上世纪美国、日本、韩国3个国家的成功赶超看,实行人才优先战略,是其成功的秘密武器。”中央组织部人才工作局局长孙学玉表示,谁抢占了人才培养、吸引和发展的制高点,谁就赢得了未来。 西方媒体评价认为:世界上没有任何一个国家像中国一样,如此重视吸引流失在外的人才回国。中国将其视为令其站在科技前沿、促进国家经济发展到新水平的关键捷径。 “科技强、产业强、经济强、国家强,这些强盛的起点在于人才。”科技部党组书记、副部长王志刚说,面对“两个‘一百年’”的目标,我们对人才的渴求超乎寻常,我们需要做得更多。 在中科院院长白春礼看来,人才需要“掐尖”。作为20世纪80年代的公派留学生,1987年底,白春礼结束在美国的留学返回中国。“回国不需要理由,不回国才需要理由。”他说。 “人才计划不是拔苗助长,也不能‘请来女婿气走儿子’。”在白春礼看来,用好现有人才、引进急需人才、稳定关键人才、培养未来人才,是引才聚才的理想路径和良性循环。 聚天下英才而用之 这是中国“大磁场”的魔力,归国人才在这里找到了创新的大舞台—— 哈佛“八博士”共聚合肥科学岛建起世界上最先进的强磁场实验装置的故事,是近年来“归国圈里”的美谈。 “强磁场有强魔力。”“越比较越自信。”率先回国的“头雁”、强磁场中心副主任王俊峰说的这两句感言,道出了这8位博士的共同心声。国内的科研条件今非昔比,在这里可以拥有“独立实验室”,而在美国是很难实现的。 他们看到,位于贵州山区的“中国天眼”、安徽合肥的“人造太阳”、广东东莞的中国散裂中子源、北京怀柔的“北京光源”……一个个大科学工程或相继完工,或即将上马。 数据显示,2016年,我国研发经费投入总量为1.57万亿元,比2012年提高52.5%,年均增长11.1%,成为仅次于美国的世界第二大研发经费投入国家。调查中有81%的留学归国人员认为,国内创业机会比国外“要更好,甚至好得多”。 庞大的市场,为归国人才创业提供广阔的舞台;升级的需求,让归国人才所掌握的高技术得以施展。他们创办的环保、新能源、生物、金融等领域公司,如雨后春笋在中国大地上快速萌生、成长。 “二维码居然已经取代了大妈的零钱筐。”让全球顶尖的人工智能专家、美国普渡大学计算机系终身教授漆远没有想到的是,一次回国的经历,让他对中国创新刮目相看。 “万万没想到,中国市场的魔力如此强大。”漆远告诉记者,他回国后加入的蚂蚁金服团队已经在100多个国家和地区提供普惠金融服务,公司形成了独特的“硅谷帮”现象。 中科合成油公司总经理、首席科学家李永旺这样感叹:“我要是留在国外的话,一辈子只能给国外的‘大牛’打下手、当跟班。”如今,中科合成油与神华集团合作在宁煤投产成功煤制油项目,已占据世界全面领先优势。 |