学长风采 | 从零开始?勇闯“无人区”做中国人自己的质谱仪2018年10月24日,习近平总书记到广州开发区科技企业加速器园区考察。作为民营企业代表之一,广州欧美同学会副会长、广州禾信仪器股份有限公司董事长周振向总书记汇报科研成果。他带领团队咬定“做中国人的质谱仪器”的初心使命,开国产高端科学仪器应用远洋科考的先河,打破了质谱技术长期受制于人的局面,初步实现国产高端科学仪器核心技术自主可控。

7年时光过去了,周振团队始终专注于尖端科学仪器的研发。其在线单颗粒气溶胶质谱仪已在300座城市成功应用,为国家环境治理节省上百亿元资金。国际权威科学仪器商业情报公司Strategic Directions International(SDI)发布的研究报告显示,广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“禾信”)2020年在国际便携质谱市场的份额占比已达到6%,这一成就标志着在质谱仪研发领域,中国企业成功突破了西方国家的技术壁垒。

百年鸿沟,廿载奋进。而那份“做中国人的质谱仪器”的梦想,已在周振心中燃烧了35载。

肩负使命 续写三代质谱人的梦

在禾信质谱产业园区的展厅,周振创办了国内首个质谱展览馆,馆内陈列着他精心搜集的珍贵的国产质谱仪器及零部件藏品,让更多人深入了解质谱技术,并传承质谱文化。

谈及对质谱仪器的执着,周振表示:“这并非我的个人兴趣,而是三代质谱人的共同心愿,更是填补国家发展领域空白的责任。”

作为尖端科学仪器,质谱仪用于探测“无形之界”——物质的原子与分子结构,其质量检测精度高达小数点后30位,充分彰显了一个国家在高精尖科技领域的实力水平。

自1919年首台质谱仪发明以来,已有近百种各式质谱仪相继问世。无论是医学卫生、食品化学、石油化工、生态环境、商检质检、公安国防,还是半导体高纯材料、“两弹”研究、深空探测、月球土壤分析等高端领域,只要涉及分子、原子的化学检测,质谱仪都不可或缺。迄今为止,借助质谱仪取得重大发现的诺贝尔奖得主多达几十位。

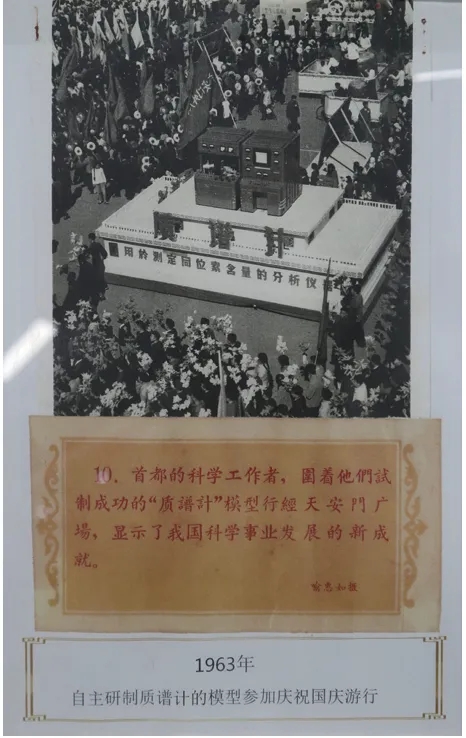

1963年,我国成功研发的第一台质谱仪在国庆庆祝游行中独享一个花车方阵,其在国家战略中的重要地位可见一斑。第一代中国质谱人借助质谱仪器寻找铀矿,将其应用于核反应材料提纯和核废料处理等领域;第二代质谱人则将其应用于石油化工领域的各项化学反应检测。进入生命科学时代,质谱仪器在蛋白质组、代谢组分析、太空探测等领域更是成为不可或缺的技术关键。

基于国外110年的研究积累,美国、德国、日本和俄罗斯掌握了质谱仪器的基本原理和最关键技术。我国第一本质谱仪器教材直到20世纪80年代才问世,且仅为国外版本的译文。当时,国内专注于质谱仪器研究的大学屈指可数,相关专家教授集中在天津大学、厦门大学和南京大学。1991年,厦门大学科学仪器与精密机械系成功获批硕士点,周振成为该专业首位硕士研究生。

“20世纪90年代,进口一台质谱仪要花费100万元,这相当于一名大学老师100年不吃不喝的收入。当时,‘造不如买,买不如租’的观念盛行一时。然而,我的导师季欧教授作为第一代质谱人,是少数深刻理解并坚定投身于质谱仪器研发的学者。”周振回忆道。

1996年,在厦门大学攻读博士学位期间,周振获得了一次宝贵的机会,前往被誉为质谱技术摇篮的德国吉森大学质谱仪器实验室,从事高精尖仪器的学习和研发。在那里,他邂逅了两位顶级专家——德国无网反射飞行时间检测器的发明者H.Wollnik教授,以及俄罗斯垂直引入式飞行时间检测器的创始人A.Dodonov教授。“作为质谱仪核心技术的领军人物,两位教授当时正合作开展一个项目。非常幸运,我从第一天起就加入了这个团队,有机会深入学习质谱仪核心技术。”

周振对德国留学的回忆,几乎全部与实验室相关。“对我而言,能接触到核心技术太难得了,恨不得把所有精力都放在实验室里。”

6年留学时光中,周振也曾被实验室同伴追问:“中国质谱仪研发几乎等同于‘无人区’,学成回国能有什么用?”他坚定回答道:“总要有人牵头做这件事,不管条件是否成熟,我一定要把这项技术带回中国,因为国家需要它。”

在两位导师的指导下,周振于2000年成功研制出垂直引入式飞行时间质谱仪,技术指标达到当时国际同类仪器的最高水平。

周振在实验室

2002年,在第四届中国广州留学人员科技交流会上,周振信心满满地介绍着自己研发的质谱仪器,提出了“做中国人自己的质谱仪器”的目标。中国科学院院士傅家谟听后惊讶万分:“我们天天都在用质谱仪器,居然有国人想做质谱仪?”经傅院士牵线,周振被聘为中国科学院广州地球化学研究所研究员,并决定个人资助20万元作为启动经费。

这让周振兴奋无比:“我很幸运,在这条充满荆棘的路上,总会遇到帮我一把、推我一把的‘贵人’。”2004年,凭着一箱资料、一箱价值10万元的零件、一间实验室、四处筹集的100万资金,还有一腔热血,周振来到广州创办了中国第一家专业质谱公司,迈出了“做中国人的质谱仪器”的第一步。

从零开始 勇闯“无人区”

“咚——”,2017年3月,伴随着清脆兴奋的钟声,禾信挂牌新三板。从零开始缔造一家高科技上市企业,周振用了13年,但其中一半的时间一直在坐“冷板凳”。

2004年到2008年,全国范围内致力于研发质谱仪器的团队不超过5个,旁人看待周振的眼光大体分两种:不了解质谱仪的外行人觉得他是骗子,“打着高科技创业的幌子忽悠”;懂行的人认为他们是疯子,在做一件完全不可能的事情,“没有一个亿的投资怎么可能启动?要过多少年才能看到产品?”

周振回忆,更多时候,我们对外宣传的重点不是质谱仪的技术,而是给大家科普质谱仪是什么。类似于大家都在坐马车的时候,我们宣告造汽车。最初团队只有4个人,一群人吃住都在一起,每天12小时埋头研发,一干就是5年。

“到2008年底,公司仍处于研发阶段,生产的样机要经历中试和工程化两个阶段,才能够转变成产品。当时公司账户上连工资都发不出来。”

当周振陷入绝境时,终于迎来了高科技创业的“春风”。2009年,广州市科学技术局雪中送炭,为禾信提供了500万元的风险投资;2010年,研发项目入选国家“863计划”,并于当年获得4000万的项目经费;2011年,获国家重大科学以及重大研究计划经费3000万……

2013年,禾信仪器迎来突破性一刻,打磨了近10年的PM2.5在线源解析质谱监测系统产品,解决了快速弄清PM2.5污染物来源这一业界难题,得到行业的认可,彻底将中国制造的质谱仪推向市场。同行评价道:“禾信仪器凭借7000万的总投入,完成了上亿的项目。周振的坚持,不仅仅是在创业,而是推动了整个行业从0到1的搭建。”

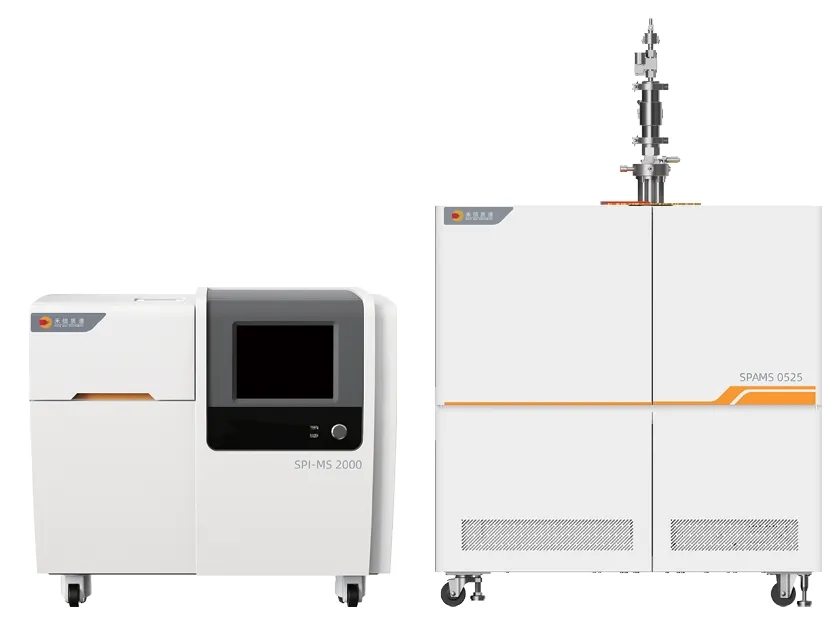

禾信质谱仪器

百尺竿头更进一步。禾信仪器不仅填补了国内空白,还打破了国外技术垄断。2016年,美国一科研机构想定制一款在线单颗粒气溶胶质谱仪。他们找来找去,全球只有两三家机构能生产这种仪器,能批量生产还包售后服务的,只有禾信。周振拿下了这个订单,首次实现了高端科学仪器出口欧美,成为“中国制造”的骄傲。

周振表示,虽然创业途中难免遭遇低谷,但一路走来所取得的成果同样令整个团队倍感振奋。比如,第一台仪器在广东阳江鹤山大气环境监测超级站试用,第一台仪器登上泰山、青藏高原,第一台仪器做环渤海黄海监测,第一台仪器到达南北两极,第一台仪器送进美国、德国的大学实验室……第300台仪器应用在不同的城市,第300篇基于该仪器的科技文章发表……“最让人欣慰的是,我们每研制成功一款质谱仪,进口仪器就会降价。”

如今,禾信由最初的四个人的“小作坊”拓展到300人的科创板上市公司,并入选工信部第一批国家级专精特新“小巨人”企业名单、制造业单项冠军产品企业,“做中国人的质谱仪器”的梦想已照进了现实。

“政产学研用金”六位一体 打造质谱行业的第一梯队

作为归国留学人员,周振与欧美同学会的渊源由来已久。早在2002年,第四届广交会的相聚,便让他坚定了回国的信念;回国后,周振连续多年在欧美同学会百年会址,与众多领域的专家共同就国家重点项目进行研究探讨。

周振率先提出在高新技术产业中应用“政产学研用金”六位一体的模式。他着手建立了国家企业技术中心、4个省级工程技术中心、广东省麦思科学仪器研究院、博士后科研工作站及院士工作站,与中国科学院多个研究所、上海大学、暨南大学、厦门大学等机构合作,成立科学仪器创制基金,致力于打造“质谱行业的第一梯队”。

2025年,为提升科研成果的转化效率,教育部主导建立全国高校区域成果转移转化中心。广东省承担了三个重点领域的成果转移转化任务,其中高端科学仪器的转化工作由周振负责牵头。

周振满怀信心地表示:“我们努力搭建这个转化平台,旨在孵化高校长期以来积累的科学仪器研究成果,使其工程化并最终商品化,带动整个行业自我造血。”

当前,周振特别关注两件事:一是高端科学仪器领域的产业基金投入。他提出,发展战略性新兴产业,产业基金应注重小额、早期、硬科技投资,并保持耐心。哪个地区能够有效运作耐心资本,未来的战略性新兴产业便会在那里聚集,发展潜力也将更为强劲。二是国有企业的支持作用。建议与科学仪器相关的国有企业积极行动,为科学仪器行业整体发展提供助力。

回首往昔,周振的语气始终平静而沉稳。作为一名专注于技术研发的科研人员,他坦诚地指出,“我们的运气好,做得比较早,用自己研发的仪器解决了国家重大科技问题,实现了在全球高端科学仪器领域从百分百进口到跟跑阶段,但离并跑和领跑还有一定距离。只要目标尚未达成,创业便不能言成功。”

在禾信的大厅,全世界质谱仪行业发展数据对比赫然在目。周振分析说,“科学仪器是高水平科技自立自强的基础。在质谱仪器领域,欧美能做100种,而我们国家目前只能做出20种。禾信最近几年平均每年3亿的销售额,对比别人几十亿的销售额仍然任重道远。未来5年至10年,我们的目标是带动整个行业做大做强,让国产科学仪器更具全球竞争力。”

禾信仪器随雪龙号征战南北极科考

来源:《留学生》杂志 |